"El ocio se ha convertido en un insufrible no hacer nada"

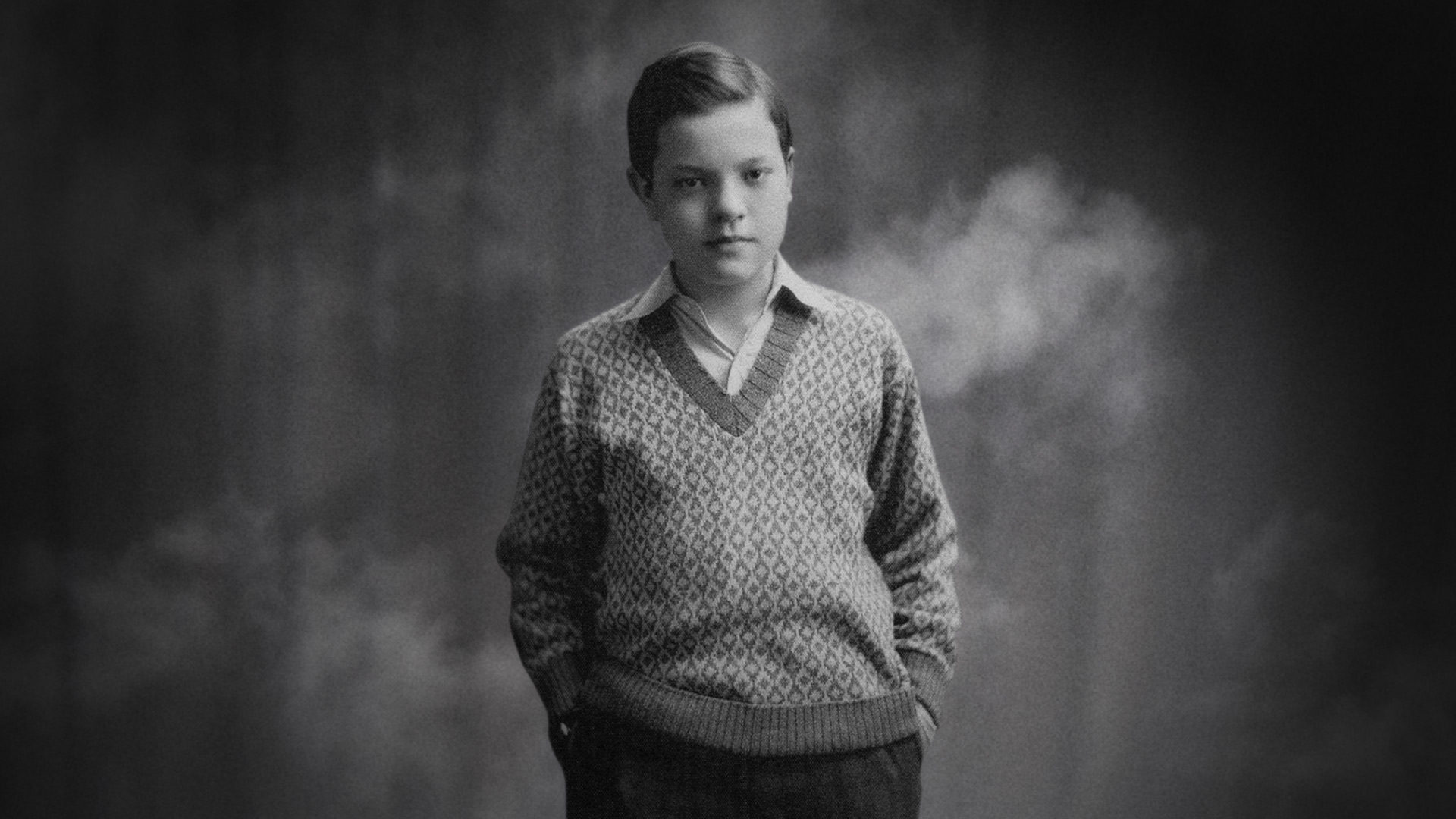

Cuenta Byung-Chul Han (Seúl, 1959) que empezó a

interesarse por la Filosofía por un problema de exceso de atención. Leía

demasiado despacio. Su incapacidad para adecuar su ritmo de lectura al que,

según él, exige la literatura, le llevó a interesarse por la primera de las ciencias.

Y fue ahí, en la lenta descripción de cada palabra alemana donde empezó a

familiarizarse con la revolución del sentido de Husserl y los

laberintos etimológicos y polisémicos de Heidegger. Y ahí sigue.

Han sigue leyéndolo todo, realidad incluida, según su

particular sentido de la cadencia; consciente de que lo que importa antes que

nada es el propio tiempo. Cada uno de sus libros, todos publicados en español

por Herder, ha servido para dibujar con precisión los contornos de la

sociedad digital que nos habita. La explotación ha devenido

autoexplotación (La sociedad del cansancio), el infierno de lo igual ha

aniquilado el verdadero sentido del otro (La agonía del Eros), la

represión ha sido sustituida por el exceso de información y de placer (La

expulsión de lo distinto), y el entretenimiento ha sido absorbido por la

imperiosa necesidad de producir (aquí, su último y fulgurante ensayo Buen

entretenimiento). Y así.

Byung Chul-Han se toma su tiempo hasta para responder

un cuestionario que solicita por escrito y en alemán. De las 17

preguntas que le enviamos responde 10. O mejor, funde las respuestas de

unas en otras y descarta las, quizá, demasiado genéricas (sobre el sentido de

la cultura) o demasiado concretas (sobre su serie favorita). El resultado es una

entrevista tallada en la precisión misma del tiempo. Y, en efecto, de eso se

trata. Como él mismo dice lo que cuenta es devolver no tanto el sentido, que

también, como "la fragancia" al tiempo.

Su último libro, 'Buen entretenimiento',

recuerda al trabajo de Neil Postman 'Divertirse hasta morir. El discurso

público en la era del show business'. Pero Postman tiene una visión mucho más

apocalíptica que la de usted y supone que la necesidad que tenemos de

entretenernos ha destruido nuestra capacidad de reflexionar. ¿Se muestra

dispuesto a compartir la misma tesis?

Mi libro Buen entretenimiento no es apocalíptico. En él me

refiero al juego. Bajo la presión de tener que trabajar hoy nos hemos olvidado

de cómo se juega. El ocio sólo sirve hoy para descansar del trabajo. Para

muchos el tiempo libre no es más que un tiempo vacío, un horror vacui. Tratamos

de matar el tiempo a base de entretenimientos cutres que aún nos entontecen

más. El estrés, que cada vez es mayor, ni siquiera hace posible un descanso

reparador. Por eso sucede que mucha gente se pone enferma justamente durante su

tiempo libre. Esta enfermedad se llama leisure sickness, enfermedad

del ocio. El ocio se ha convertido en un insufrible no hacer nada, en una

insoportable forma vacía del trabajo. Incluso el juego ha sido absorbido hoy

por el trabajo y el rendimiento. El trabajo se ludifica. Es decir,

las ganas que todos tenemos de jugar se ponen al servicio del trabajo, que las

explota y saca partido de ellas. Suponiendo que aún quede un entretenimiento al

margen del trabajo, se ha degradado a una mera desconexión mental, que es

cualquier cosa menos buen entretenimiento. Tenemos la tarea de liberar el juego

del trabajo. La sociedad futura será una sociedad del juego.

Si nos acabamos convirtiendo en una sociedad

del entretenimiento, o del juego, sin trabajo, ¿no habría que reinterpretar

entonces el mismo concepto de tiempo?

El tiempo laboral se ha totalizado hoy convirtiéndose en el tiempo

absoluto. Realmente deberíamos inventar una nueva forma de tiempo. Si resulta

que nuestro tiempo vital o la duración de nuestra vida coincide por completo

con el tiempo laboral, como en parte está sucediendo ya hoy, entonces la propia

vida se vuelve radicalmente fugaz. Yo contrapongo al tiempo laboral el tiempo

festivo. El tiempo festivo es un tiempo de ociosidad, que hace posible

recrearse y permite una experiencia de la duración. El tiempo festivo es un

tiempo en el que la vida se refiere a sí misma, en lugar de someterse a un

objetivo externo. Deberíamos liberar la vida de la presión del trabajo y de la

necesidad de rendimiento. De lo contrario la vida no merece la pena vivirla.

¿Lo contrario de la sociedad del

entretenimiento sería una sociedad del 'sano' aburrimiento? ¿Puede el

aburrimiento ser sano?

Lo contrario de la sociedad del juego es nuestra sociedad del rendimiento,

nuestra sociedad del cansancio, en la que cada uno se explota voluntariamente a

sí mismo creyendo que así se está autorrealizando. Nos matamos a base de

autorrealizarnos. Nos matamos a base de optimizarnos. Pero el hombre no es

un homo laborans, sino un homo ludens. El hombre ha

nacido para jugar, no para trabajar.

Aunque sea volver a argumentos ya

analizados en sus obras, ¿cómo explica usted el éxito actual de lo más

entretenido del mundo del entretenimiento: las series de televisión?

Esa es una cuestión interesante. Me gustaría explicarla filosóficamente.

Nuestra capacidad perceptiva ha perdido hoy la capacidad de demorarse en algo.

Nuestra percepción asume una forma serial. Se apresura de una información a la

siguiente, de una sensación a la siguiente, sin llegar nunca a un final. Se

produce un consumo sin fin. Las series gustan tanto hoy porque responden a

nuestros hábitos seriales. En el nivel del consumo mediático eso conduce al binge

watching o atracón de televisión, al visionado bulímico. El visionado

bulímico se ha convertido hoy en el modo de percepción generalizado. El régimen

neoliberal intensifica los hábitos seriales para hacernos producir más, para

forzarnos a un consumo mayor.

Matamos el tiempo con entretenimiento cutre que nos entontece. El ocio es

una forma vacía del trabajo

¿Qué opinión le merecen los movimientos

hedonistas que reivindican el placer de lo lento como 'slow-food' frente a

'fast-food'? ¿Son realmente revolucionarios?

La actual crisis del tiempo no radica en la aceleración, que podría

solucionarse con estrategias de desaceleración, como por ejemplo slow

food o yoga. A la actual crisis del tiempo yo la llamo

"discronía". El tiempo carece de un ritmo que ponga orden, carece de

una narración que cree sentido. El tiempo se desintegra en una mera sucesión de

presentes puntuales. Ya no es narrativo, sino meramente aditivo. El tiempo se

atomiza. En un tiempo atomizado tampoco es posible una experiencia de la

duración. Hoy cada vez hay menos cosas que duren y que con su duración den

estabilidad a la vida. El tiempo ha perdido hoy su fragancia. A la civilización

actual le falta sobre todo vida contemplativa. Por eso desarrolla una

hiperactividad, que le quita a la vida la capacidad de demorarse y recrearse.

Ya no es posible experimentar un tiempo pleno. A causa de esta falta de

tranquilidad nuestra civilización se está tornando una barbarie.

Me intriga cuál es su relación personal

con el mundo digital que usted tanto critica. ¿Utiliza usted Facebook, Twitter

o Instagram?

No es cierto que yo demonice el medio digital. Como todos los medios,

también el digital tiene un potencial emancipador. Da más libertad. Pero lo que

sí me parece muy problemático es que esta libertad se torne hoy de muchas

maneras una coerción. Hay una coerción de comunicación a la que estamos sometidos.

Y los medios sociales han influido muy negativamente en la comunicación. La

comunicación digital es a menudo muy emocional. Twitter ha resultado ser un

medio emocional. Permite descargar inmediatamente las emociones. La política

que se basa en él es una política emocional, que ya no es política en sentido

propio. Trump no gobierna: tuitea. Es el primer presidente tuitero de la

historia. Utiliza este medio para presentarse como directo, cercano al pueblo y

auténtico. Pero la política es mediación y razón, que requieren mucho tiempo.

Por eso Kant proscribió los impulsos emocionales de la esfera moral. La moral

es, como la política, cosa de la razón, que se opone a las emociones. No se

puede enseñar moral por Twitter. Si yo critico los medios digitales es sobre

todo porque generan una ilusión de libertad. En los años 80 todo el mundo se

echó a la calle a protestar contra la elaboración del censo de población.

Incluso pusieron una bomba en una oficina de empadronamiento. La gente pensaba

que tras la elaboración de un censo de población había un Estado policial que

les coartaba la libertad y les sonsacaba informaciones contra su voluntad. Sin

embargo, el cuestionario para el censo de población sólo contenía datos muy

inocuos, como el nivel de estudios o la profesión. Por Facebook o Instagram

revelamos hoy voluntariamente una enorme cantidad de informaciones personales,

incluso detalles íntimos. Y al hacer eso nos sentimos libres, aunque en

realidad estamos totalmente controlados. ¿Quién pondría hoy una bomba en

Facebook o en Google en nombre de la libertad? Lo que sucede es que gracias a

Google o a Facebook nos sentimos libres. La dominación se ha consumado en el

momento en el que se hace pasar por libertad. Nos explotamos voluntariamente a

nosotros mismos. También nos desnudamos voluntariamente. Esto es muy

desasosegante.

¿Puede haber una forma razonable de

utilizar las redes sociales?

Podemos utilizar razonablemente los medios sociales con objetivos

políticos. Gracias a ellos nos podemos interconectar y actuar en común. Pero

los medios sociales están totalmente privatizados y sometidos a egoísmos. Nos

desnudamos en ellos para así satisfacer nuestro narcisismo. La comunicación

digital es hoy una comunicación sin comunidad. Deberíamos politizar los medios

sociales. Deberíamos convertirlos en un espacio público en el que nos

olvidáramos de nuestro ego y apostáramos por intereses comunes.

¿Cree usted posible un mundo digital

distinto, que no sea egoísta ni narcisista?

No es la digitalización la que nos hace narcisistas. Ella se limita a

intensificar el narcisismo que ya hay. La comunicación digital estuvo dominada

en sus comienzos por ideas utópicas. Por ejemplo, Vilém Flusser vislumbraba en

la comunicación digital un potencial emancipador. Ella libera al hombre del yo

aislado en sí mismo y lo conduce al reconocimiento mutuo con miras a la

aventura de la creatividad. El medio digital es para Flusser un medio de la

caridad. Este mesianismo de la interconexión digital no se ha hecho realidad.

Los medios digitales están hoy impregnados de narcisismo. El creciente

narcisismo es un gran peligro para nuestra sociedad. La forma de producción

neoliberal intensifica el narcisismo. Hoy cada uno es empresario de sí mismo.

Cada uno se realiza a sí mismo. Cada uno se produce a sí mismo. Cada uno venera

el culto, la liturgia del yo en la que uno es sacerdote de sí mismo. Ya no

somos capaces de un nosotros, de una acción común. Incluso el

actual culto a la autenticidad hace que la sociedad se vuelva narcisista. El

narcisismo hace que se pierda el eros en la cultura. Invertimos todas las

energías libidinosas en el ego. La sobreacumulación narcisista de libido de ego

nos pone depresivos y genera sentimientos negativos, como la angustia. Freud

aplicó su teoría de la libido también a la biología. Las células que se

comportan de forma narcisista, es decir, que carecen de eros, son peligrosas

para el organismo. Para la supervivencia del organismo son indispensables

justamente aquellas células que se comportan de forma altruista e incluso se

sacrifican por otras. Freud atribuye la libido del yo al impulso de muerte. La

acumulación narcisista de libido del yo es mortal tanto para el organismo como

para la sociedad. Sólo nos cabe aguardar que el eros regrese a nosotros. El

eros es lo único que nos permitiría superar la depresión.

El sistema está enfermo. Hay que combatirlo, en lugar de tratar inútilmente

de remediar los síntomas

Toca mirar alrededor. ¿Cree que

movimientos como el de los 'chalecos amarillos' obedecen a una reacción al

sistema económico global?

De las protestas de los chalecos amarillos me llama la

atención que no sólo no tienen dirigentes, sino tampoco visiones. Se quejan de

esto y de lo otro, pero no formulan ninguna visión. No dicen en qué sociedad

quieren vivir. La causa de las protestas no fue el descontento con el

neoliberalismo o con la desigualdad social, sino la nueva ecotasa al diésel. Se

constata mucho enojo, pero no una ira ni una cólera que ponga en cuestión el

sistema dominante y le oponga la visión de un mundo mejor. Evidentemente el

sistema neoliberal actual ha reducido nuestro horizonte político. Ya no tenemos

una visión. Lo que los chalecos amarillos visibilizan no son

más que síntomas. Se limitan a exigir la desaparición de los síntomas. Pero la

verdadera causa de los síntomas sigue intacta. El propio sistema está enfermo.

Hay que combatir el propio sistema, en lugar de tratar inútilmente de remediar

los síntomas.

Para terminar, ¿cree que la Historia de

la Filosofía debería formar parte de los programas educativos? Se lo pregunto

porque aquí en España la eliminaron hace poco como asignatura obligatoria en el

último curso de bachillerato.

Hoy se elimina todo lo que no reporta un provecho inmediato, es decir,

económico. Se renuncia a la formación integral a cambio de la formación

profesional. Renunciar a la filosofía significa renunciar a pensar. La

filosofía es un pensamiento meditativo, que se distingue del pensamiento

calculador. Hoy el pensamiento se asimila cada vez más al cálculo. El

pensamiento calculador da continuidad a lo igual. La palabra alemana para

meditar, sinnen, "darle vueltas a algo", significa

originalmente "viajar". Por tanto, en un sentido enfático pensar es

dar vueltas, viajar. Es estar en camino hacia otro lugar. El pensamiento

meditativo y filosófico es el único capaz de engendrar algo totalmente

distinto. Hoy vivimos en un infierno neoliberal de lo igual. Para este infierno

de lo igual resulta un peligro el pensar, la filosofía, porque interrumpe lo

igual a favor de lo totalmente distinto, es más, a favor de una forma de vida

totalmente distinta. Por eso es precisamente en el infierno de lo igual donde

habría que introducir la filosofía como asignatura obligatoria, en lugar de

eliminarla. De lo contrario sólo prosigue lo igual. La revolución empieza con

el pensamiento. La filosofía es la comadrona de la revolución.

Extracto del 'La desaparición de los rituales', último libro de Byung-Chul Han en España, donde advierte de lo que ahora sucede: la pérdida de los ritos y de los juegos

Los ritos son acciones simbólicas.

Transmiten y representan aquellos valores y órdenes que mantienen cohesionada

una comunidad. Generan una comunidad sin comunicación, mientras que lo que

predomina hoy es una comunicación sin comunidad. De los rituales es

constitutiva la percepción simbólica. El símbolo, palabra que viene del

griego symbolon, significaba originalmente un signo de

reconocimiento o una contraseña entre gente hospitalaria (tessera hospitalis).

Uno de los huéspedes rompe una tablilla de arcilla, se queda con una mitad y

entrega la otra mitad al otro en señal de hospitalidad.

De este modo, el símbolo sirve para

reconocerse. Esta es una forma peculiar de repetición: Reconocer no es volver a

ver una cosa. Una serie de encuentros no son un reconocimiento, sino que

reconocer significa: reconocer algo como lo que ya se conoce. Lo que constituye

propiamente el proceso de «instalación en un hogar» -utilizo aquí una expresión

de Hegel- es que todo reconocimiento se ha desprendido de la contingencia de la

primera presentación y se ha elevado al ideal. Esto lo sabemos todos. En el

reconocimiento ocurre siempre que se conoce más propiamente de lo que fue

posible en el momentáneo desconcierto del primer encuentro. El reconocer capta

la permanencia en lo fugitivo.

Al ser una forma de reconocimiento, la

percepción simbólica percibe lo duradero. De este modo el mundo es liberado de

su contingencia y se le otorga una permanencia. El mundo sufre hoy una fuerte

carestía de lo simbólico. Los datos y las informaciones carecen de toda fuerza

simbólica, y por eso no permiten ningún reconocimiento. En el vacío simbólico

se pierden aquellas imágenes y metáforas generadoras de sentido y fundadoras de

comunidad que dan estabilidad a la vida. Disminuye la experiencia de la

duración. Y aumenta radicalmente la contingencia.

Los rituales se pueden definir como

técnicas simbólicas de instalación en un hogar. Transforman el «estar en el

mundo» en un «estar en casa». Hacen del mundo un lugar fiable. Son en el tiempo

lo que una vivienda es en el espacio. Hacen habitable el tiempo. Es más, hacen

que se pueda celebrar el tiempo igual que se festeja la instalación en una

casa. Ordenan el tiempo, lo acondicionan. En su novela Ciudadela,

Antoine de Saint-Exupéry describe los rituales como técnicas temporales de

instalación en un hogar: Al tiempo le falta hoy un armazón firme. No es una

casa, sino un flujo inconsistente. Se desintegra en la mera sucesión de un

presente puntual. Se precipita sin interrupción. Nada le ofrece asidero. El

tiempo que se precipita sin interrupción no es habitable.

Los rituales dan estabilidad a la vida.

Parafraseando las palabras de Antoine de Saint-Exupéry, se puede decir que los

rituales son en la vida lo que en el espacio son las cosas. Para Hannah Arendt

es la durabilidad de las cosas lo que las hace «independientes de la existencia

del hombre». Las cosas tienen «la misión de estabilizar la vida humana». Su

objetividad consiste en que brindan a la desgarradora mutación de la vida

natural.

Las cosas son polos estáticos

estabilizadores de la vida. Esa misma función cumplen los rituales. Estabilizan

la vida gracias a su mismidad, a su repetición. Hacen que la vida sea duradera.

La actual presión para producir priva a las cosas de su durabilidad. Destruye

intencionadamente la duración para producir más y para obligar a consumir más.

Demorarse en algo, sin embargo, presupone cosas que duran. No es posible

demorarse en algo si nos limitamos a gastar y a consumir las cosas. Y esa misma

presión para producir desestabiliza la vida eliminando lo duradero que hay en

ella. De este modo destruye la durabilidad de la vida, por mucho que la vida se

prolongue.

El smartphone no es una

cosa en la acepción que Hannah Arendt da al término. Carece justamente de esa

mismidad que da estabilidad a la vida. Y tampoco es especialmente duradero. Se

distingue de cosas tales como una mesa, que yo tengo ante mí en su mismidad.

Sus contenidos mediáticos, que acaparan continuamente nuestra atención, son

cualquier cosa menos idénticos a sí mismos. Su trepidante alternancia no

permite demorarse en ellos. El desasosiego inherente al aparato lo convierte en

un trasto. Además nos hace adictos y nos obliga a echar mano de él, mientras

que de una cosa no deberíamos sentir que nos mete presión. Son las formas

rituales las que, como la cortesía, posibilitan no solo un bello trato entre

personas, sino también un pulcro y respetuoso manejo de las cosas.

En el marco ritual las cosas no se

consumen ni se gastan, sino que se usan. Por eso pueden llegar a hacerse

antiguas. Por el contrario, bajo la presión para producir nosotros nos

comportamos con las cosas, es más, con el mundo, consumiendo en lugar de

usando. En contrapartida, ellas nos desgastan. Un consumo sin escrúpulos hace

que estemos rodeados de un desvanecimiento que desestabiliza la vida. Las

prácticas rituales se encargan de que tengamos un trato pulcro y sintonicemos

bien no solo con las otras personas, sino también con las cosas.

Hoy consumimos no solo las cosas, sino

también las emociones de las que ellas se revisten. No se puede consumir

indefinidamente las cosas, pero sí las emociones. Así es como nos abren un

nuevo e infinito campo de consumo. Revestir de emociones la mercancía y -lo que

guarda relación con ello- su estetización están sometidos a la presión para

producir.

Su función es incrementar el consumo y

la producción. Así es como lo económico coloniza lo estético. Las emociones son

más efímeras que las cosas. Por eso no dan estabilidad a la vida. Además,

cuando se consumen emociones uno no está referido a las cosas, sino a sí mismo.

Se busca la autenticidad emocional. Así es como el consumo de la emoción

intensifica la referencia narcisista a sí mismo. A causa de ello cada vez se

pierde más la referencia al mundo, que las cosas tendrían que proporcionar.

También los valores sirven hoy como

objeto del consumo individual. Se convierten en mercancías. Valores como la

justicia, la humanidad o la sostenibilidad son desguazados económicamente para

aprovecharlos: «Salvar el mundo bebiendo té», dice el eslogan de una empresa de

comercio justo. Cambiar el mundo consumiendo: eso sería el final de la

revolución. También los zapatos o la ropa deberían ser veganos. A este paso

pronto habrá smartphones veganos. El neoliberalismo explota la

moral de muchas maneras. Los valores morales se consumen como signos de

distinción. Son apuntados a la cuenta del ego, lo cual hace que aumente la

autovaloración.

Incrementan la autoestima narcisista. A

través de los valores uno no entra en relación con la comunidad, sino que solo

se refiere a su propio ego. Con el símbolo, la tessera hospitalis,

los hospitalarios sellan su alianza. La palabra symbolon pertenece

al mismo campo semántico que «relación», «totalidad» y «salvación». Según el

mito que Aristófanes relata en el diálogo platónico El banquete, el

hombre era originalmente un ser esférico con dos rostros y cuatro piernas. Como

era demasiado arrogante, Zeus lo partió en dos mitades para debilitarlo. Desde

entonces el hombre es un symbolon que añora su otra mitad, una

totalidad que lo sane y lo salve. Juntar se dice en griego symbállein.

Los rituales son también una praxis simbólica, una praxis de symbállein,

en la medida en que juntan a los hombres y engendran una alianza, una

totalidad, una comunidad. Lo simbólico como un medio en el que se genera y por

el que se transmite la comunidad está hoy, con todo claridad, desapareciendo.

El Mundo 05/06/2020